「優しい」と言う字の成り立ちは、「人を憂う心」をもつ人だそうです。

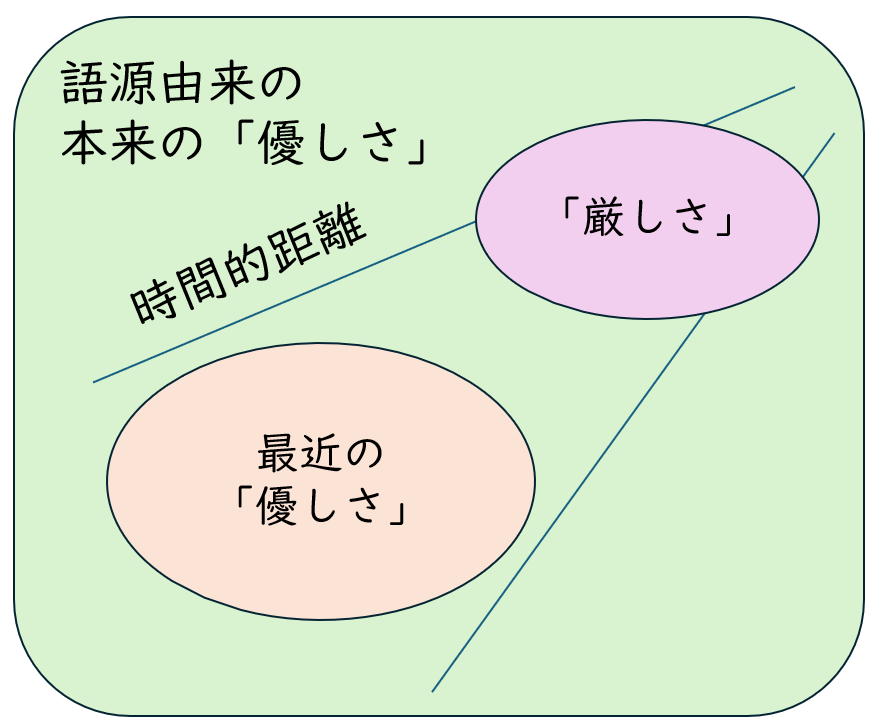

さて、「優しい」の反対語と考えられるのが、「厳しい」です。「担任の先生は優しい?厳しい?」なんてよく言いますね。しかし、広い意味では「優しい」も「厳しい」も、「相手を憂いて、接する態度」と言うカテゴリでは、同じ仲間の言葉と言えます。よって、「厳しさ」は「優しさ」の一つだとも言えそうです。

では、「優しさ」と「厳しさ」は何が決定的に違うのでしょうか。私は、「憂う内容の時間的な遠さ」だと思います。その瞬間を憂うのが(狭義での)「優しさ」、相手の人生、時にはその子孫までを憂うのが「厳しさ」と考えます。

最近は、「優しさ」の意味が変わってきていると感じます。その原因の一つが、「優しさ」について、利己的な人間が増えたことと私は考えています。「自分が嫌われたくない」「人から注意されたくない」「周りの目が気になる」から、それらを理由に「優しい人」になっている人は、いないでしょうか。

今のご時世「厳しさ」には、大きなリスクがあります。上のように考えるのは、時代の必然なのかもしれません。しかし、そんな自己都合でする「優しさ」は、人を憂う「優しさ」の意味から乖離してはいないでしょうか。

一方で、「厳しさ」が疎まれる理由について「子供の言うことに耳を傾けていないように見える」「(場合により)感情的に怒っているようにも見える」というのは理解できます。ただ、短期的な「優しさ」しか考えていない人や、「自分ですら、(子供に嫌われないために)厳しく言わないのに、この人はなぜ、こんな言い方をするのか」と考える人もいるでしょう。※当然「厳しい」⇒「高圧的な態度」とは考えません。

だから「厳しさ」には、文脈が必要なのです。「なぜ、そういう対応をしたのか」、「伝えるまでに、どんなやりとりがあったのか」、「その後、そのように共通理解を図ったのか」、「何という言葉を選んで伝えたのか」、「子供がどう感じているのか」、「その後の子供の様子はどうなのか」、それらを十分考えた上でする必要があります。子供の未来を憂う人間は、これだけのことを用意した上で、やっと厳しさをもって「優しく」できるのだと考えます。

それでも、「何と言ったか」「子供が何と言ったか」という短期的な評価で、「厳しさ」の価値を測られることは多くあります。教育という超長期的な視点を求められる営みが、(狭義の)「優しさ」だけで評価されることは、私は恐ろしさすら感じます。訴訟リスクを極度に恐れるような組織に、教育を語る資格があるでしょうか。堂々と、「うちのスタッフは、あなたのお子さんを思って行動しています。」と胸を張って言える代表がどれだけいるでしょうか。私は、幸いにしてそのような校長・教頭に出会うことができましたが、それほどの覚悟をもった管理職は、そう多くないことは想像できます。

「厳しさ」をもって子供を育てることは、すごくコストのかかることでもあります。子供に理解できるように話すことには、労力も時間もかかります。先生であれば保護者に伝える責任もあるでしょう。だから、多くの先生が(狭義で)「優しく」なっているのは、必然の流れです。そして、子供の未来を考えて、指導をしていた「厳しい先生」は疎まれ、「時代遅れの指導法」と揶揄されているのを何度も見てきました。本当に子供の未来を考えている先生は今、少数派となっているのではないでしょうか。

コメントを残す