最後になります。「これをやればプリント学習が上手くいく!」的なFUYUNO式メソッド(ver.2025)と捉えていただけると幸いです。

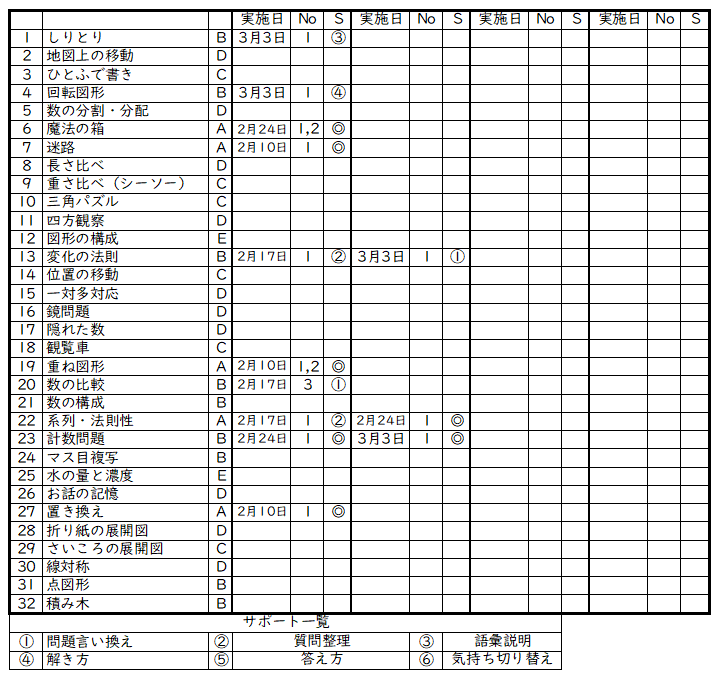

4-1 【学習記録】記録用シートを作成する

例えば、上のような取り組んだプリントの記録を残せるものを作成します。いつ、どの項目に取り組んで、どれくらいできていたのか。理想としては、どんなサポートを必要としたか(4-4で詳しく)が記録できると、なおよいです。

4-2 【問題との出会い】しっかり教える

まずは、ゴールを意識することが大切です。

① 最初に「できない」を共有する

できる問題は教える必要はありません。教えることにがんばりすぎると、一方的な知識伝達型の学習になってしまいます。子供の主体的に「学びたい」という気持ちを育てるためにも、現状把握が大切です。最初は「できない」を共有します。

② 問題を説明しながら、考え方を伝える

例えば、「しりとりだから、最後の文字が次の最初になるよね。これはメダカだから…」などと説明していきます。ポイントは、「子供が口を出していい雰囲気で」説明すること。よく子供は途中で分かった気になって「わかった!自分でできる」と言うことがあります。その時は説明を止めて自分でやらせてみるのも大事です(間違えることの方が多い印象ですが、それも大事な体験です)。ずっと聞いているようなら、最後まで説明してかまいません。最後に「どう?できそう?」と聞いてみましょう。

③ 答えを示す

説明しても分からないのであれば、答えを示します。例えば、「『か』で始まって、『る』で終わる言葉なので、『カエル』が答えだね。だからカエルに〇をつけるよ」と、こんな感じです。「答えを教えたら、答えだけ覚えてしまうのでは?」と心配されるかもしれませんが、問題ありません。「答えを出せる」というのは、子供にとってとても安心できる状態です。その場合、大事なのは「答え」ではなく、「なぜそうなるのか」ですから、ポイントとなるのは実は2-2での「考え方を伝える」の部分を、子供なりの表現で再現できるかです。ですから、答えそのものはそれほど大切ではないのです。

④ 考え方の説明を促す

例えば、「答えはカエルだけど、なんでそうなったんだっけ?」と聞いてあげます。多くの場合答えられないので、一緒に寄り添って、考え方を確認していきます。

4-3 【考え方の獲得】「わからない」を大切に

子供自身が主体的に「学ぶ」という意識をもつためにも、「わからない」ことを大切にしましょう。

2回目以降の学習では「1回目は教わったからできたけど、わからない」が起きます。子供が「わからない」と言った時のポイントは、どうして「わからない」と感じているかを分析することです。主な要因は、

(1) 問題の説明(状況・意味など)

(2) 必要な知識(語彙・季節感・数的感覚など)

(3) 答え方(○をつける、線で結ぶ)

(4) 集中力がなくなった

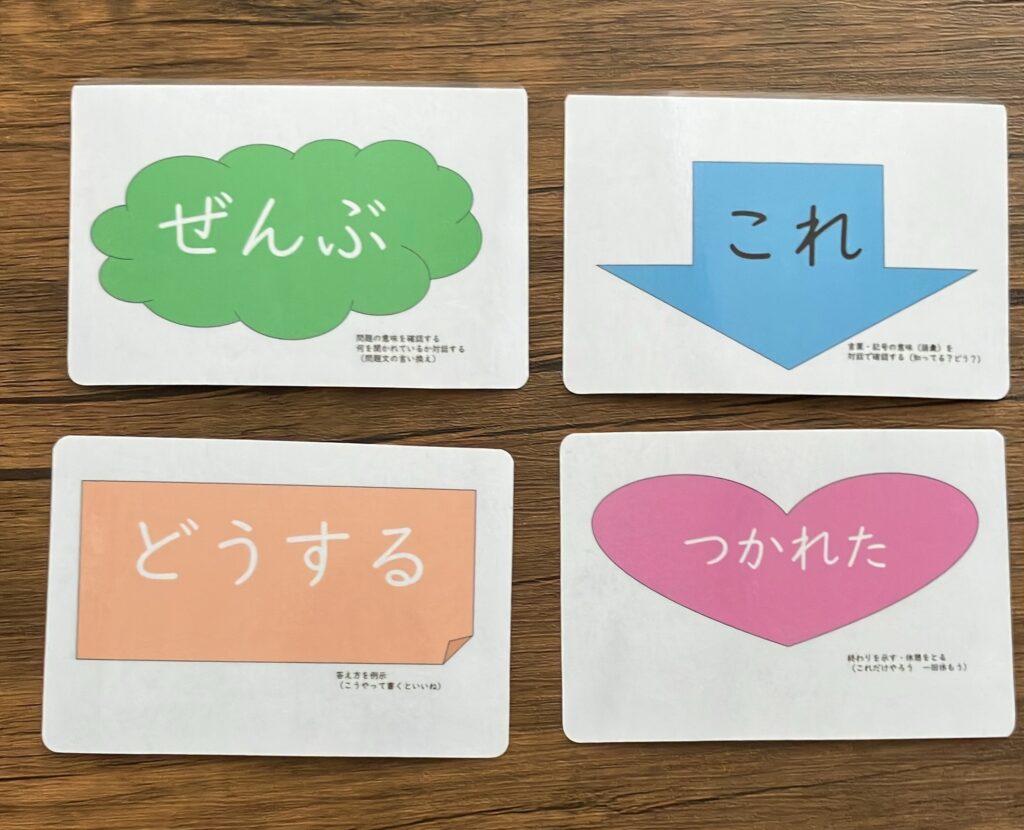

などです。子供にわかる言葉でいうならば、

(1)-1 何を聞かれているか分からない→全体的に分からない

(2)-1 「これ」が分からない→部分的に分からないものがある

(3)-1 どうすれば(どう答えれば)いいか分からない

(4)-1 もう疲れた…

理想的なのは、(1)-1~(4)-1を子供自身が言うことですが、最初は難しいです。まずは、「わからない」「できない」と言われたときに、「そうだね。難しいよね」と受け止めた後に、「じゃあ、何を聞かれているかが(全体的に)わからない?」と聞いてみます。もし、それがわかるようなら「分からないものはどれ?」と聞いたり、「じゃあ、どうすればいいかわからない?」などと聞いてみます。この(1)-1~(4)-1はカードにして、指差しで選ばせてもいいです。時には「3つともわからない」となるかもしれません。わからなさに寄り添う意味でも有効なアイテムとなるでしょう(意思表示絵カードなどが近いです)。

4-4 【できるために必要な手立ての分析】各種サポートをして、記録に残す

① 問題を言い換えればできる

② 何を聞かれているか整理すればできる

③ 言葉・記号の意味を教えるとできる

④ 解き方を教えるとできる

⑤ 答え方を教えるとできる

⑥ 気持ちを切り替えればできる

など、必要なサポートをします。必要となったサポートを4-1の記録用紙に記入しておくと、成長の様子がさらにわかりやすく(褒めやすく)なります。ゴールは、サポート不要で問題が解けることです。

4-5 【認める】成長を共有する

必ずしも褒める必要はありません。どのように変化したのかをちゃんと見ていたことを伝えましょう。「今日はこの部分が難しかったね」で十分です。項目を細かくするほど、認める要素が増えます。そのためにも記録用紙で可視化しておくことをお勧めします。

コメントを残す