小学校受験における筆記試験は、子どもの思考力や理解力、表現力を測る重要な試験のひとつです。試験内容は学校によって異なりますが、一般的には「言語(ことば)」「数量(かず)」「常識(くらし)」「図形認識(かたち)」などの分野から出題されます。ここでは、それぞれの分野の特徴と家庭でできる準備について解説します。

まず「言語(ことば)」分野では、語彙力や文章理解力が問われます。例えば、絵を見てその名前でしりとりをする問題や、簡単な文章を聞いて質問に答える形式が多く見られます。家庭では、絵本の読み聞かせや、日常の出来事を言葉で説明する習慣をつけることで、自然と言語力が育まれます。ただし、文字は「書けない・読めない」ことが前提で試験が作られていますので、「ひらがな・カタカナが、書けない・読めない」ことは試験そのものに大きくは影響しません。

次に「数量」分野では、数の概念や簡単な計算力が求められます。数の大小比較、たし算・ひき算、順序の理解などが中心です。おやつの数を数えたり、買い物ごっこでお金のやり取りをしたりする遊びを通じて、楽しく数に親しむことができます。この項目でも、数字を書いたり読んだりすることはありません。かわりに、「同じ数だけ〇を書きましょう」という指示(例:合わせた数だけ〇を書きましょう)が多くありますのでこの練習はしておいた方がよいです。

「常識」分野では、日常生活に関する知識や社会性が問われます。季節の行事、動植物の名前、交通ルールなどが出題されることがあります。家庭では、季節の変化を感じる散歩や、図鑑を使った観察などが効果的です。特に北海道の入試が行われる学校では、公共交通機関の利用が多くなるため、交通ルールやマナーについて問われることが多くあります。

最後に「図形認識」では、形の違いや空間認識力が試されます。パズルや積み木遊び、折り紙などを通じて、図形に対する感覚を養うことができます。

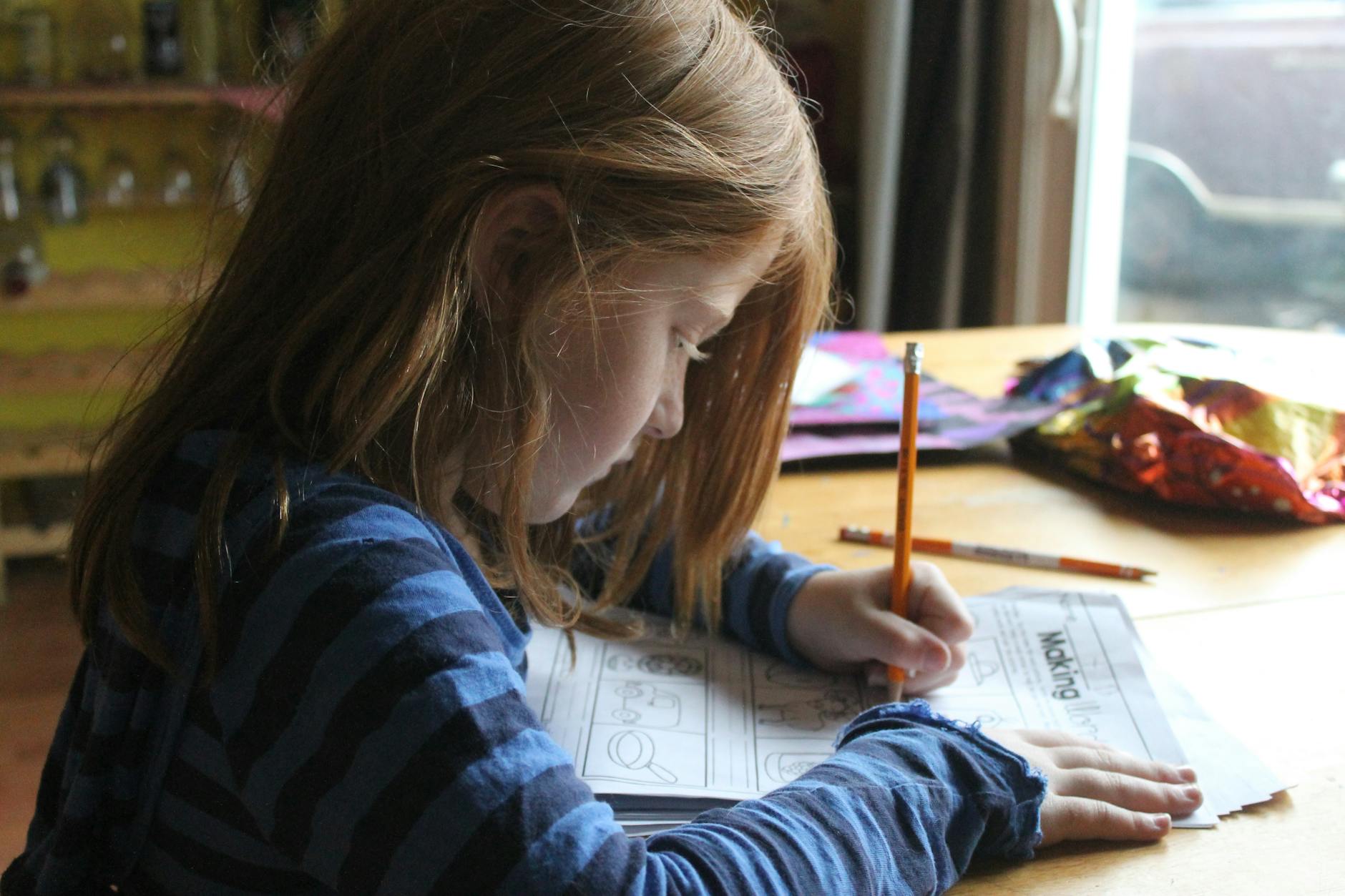

筆記試験は、単なる知識の暗記ではなく、子どもの「考える力」を見る試験です。日々の生活の中で、親子の会話や遊びを通じて自然に力をつけていくことが、受験対策として最も効果的です。焦らず、楽しみながら取り組むことが、子どもの成長につながります。

次の記事では、行動観察について解説します。

コメントを残す