子供が夢中で遊んでいる姿を見て、「もっと勉強してほしい」と感じることは、大人にとって自然な感情かもしれません。特に小学校高学年になると、「そろそろ勉強に集中すべき時期」といった期待が強まり、遊びと学びを切り離して捉えてしまいがちです。遊びは休息、学びは努力——そんな二項対立の見方が根強く存在しています。

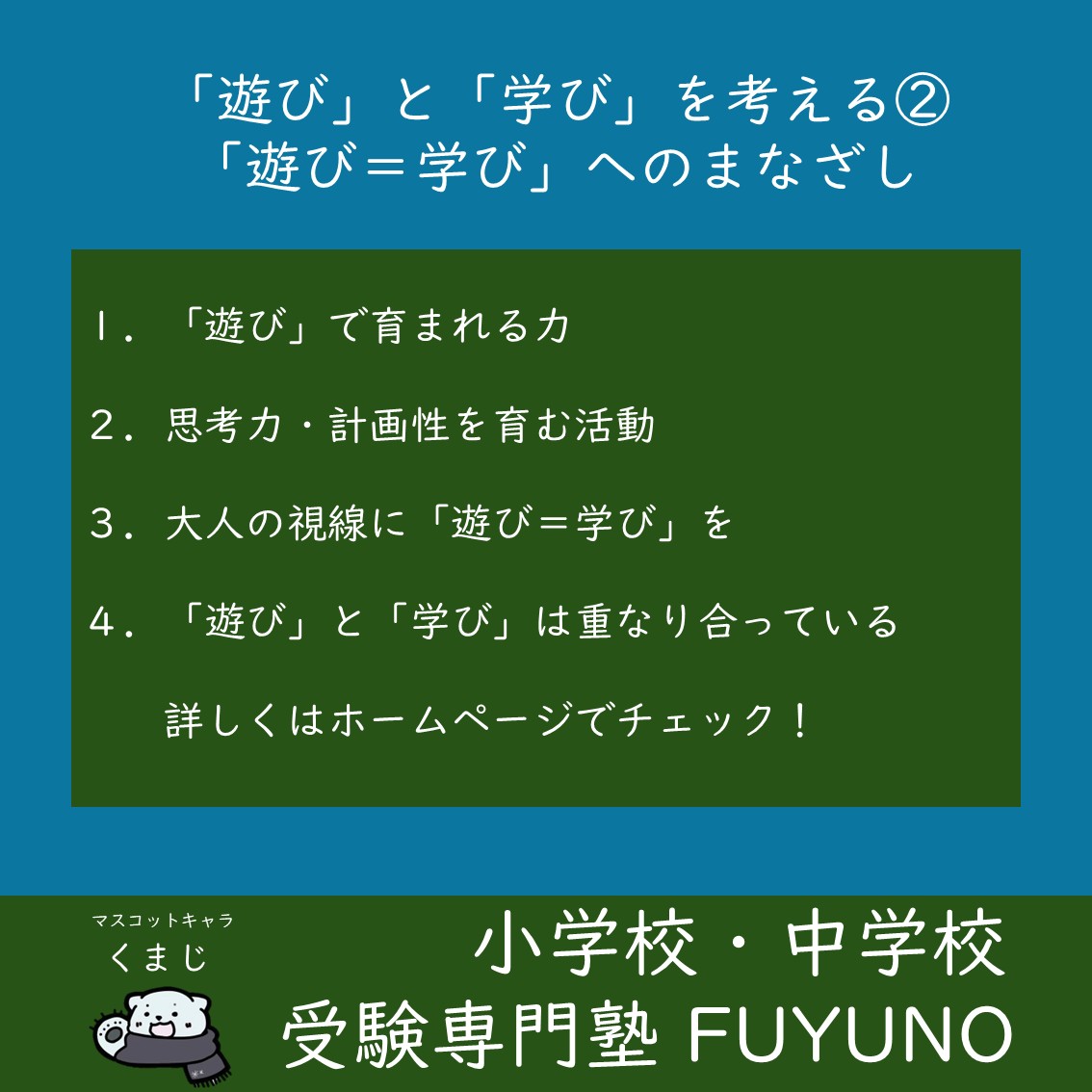

しかし、子供の学びは、遊びの中でも確かに育まれています。例えば、友達と協力してゲームを作ったり、ルールを考えたりする活動には、論理的思考、創造力、コミュニケーション力が必要です。これらは、教科書の中だけでは身につきにくい、実社会で求められる力でもあります。

高学年になると、遊びの内容もより複雑で戦略的になります。カードゲームやボードゲーム、プログラミングを使った創作活動などは、思考力や計画性を養う絶好の機会です。また、仲間との関わりの中で、意見の違いを調整したり、役割分担をしたりする経験は、社会性や自己調整力を育てる貴重な学びとなります。

大人が「遊び=学び」という視点を持つことで、子供の活動をより深く理解できるようになります。遊んでいるように見える時間も、実は子供が自ら課題を見つけ、試行錯誤し、成長している瞬間なのです。もちろん、学習の時間も大切ですが、それを支える土台として、遊びの中で育まれる力があることを忘れてはなりません。

子供の遊びに不安を感じたときこそ、その活動の中にどんな学びがあるかを見つめ直すチャンスです。遊びと学びは対立するものではなく、むしろ重なり合いながら、子供の成長を支えているのです。

次の記事では、「遊びの時間を守る、学びの質を高める」という視点につて書いてます。

コメントを残す