その1はこちらから。

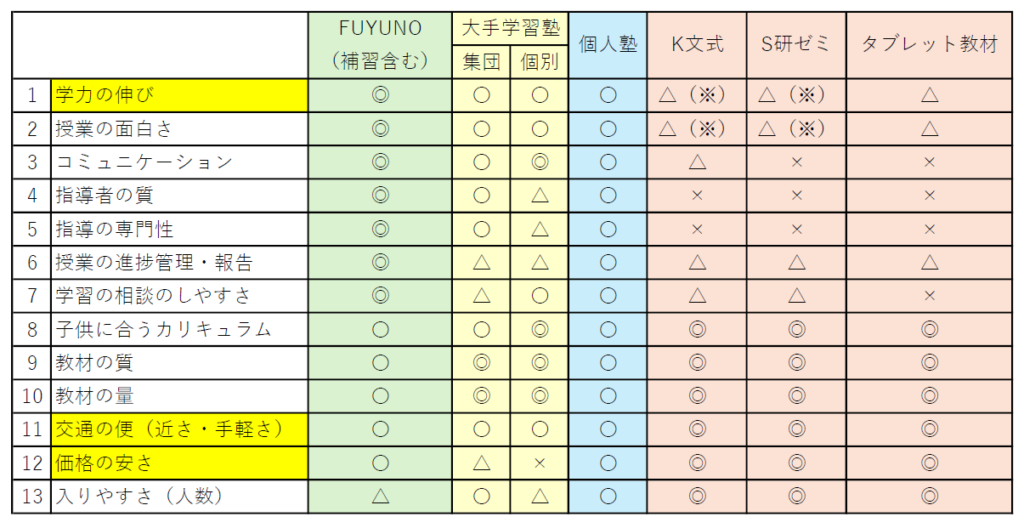

今回は項目7から解説していきます。

7 学習の相談のしやすさ

一言で「学習」といっても、塾での内容もあれば、学校の学習との関連もあるでしょう。また、入試に向けての取組を含むこともあります。それらについて、俯瞰した立場で話せることがとても大事になります。

また、「子供が相談する」という視点に立てば、先生と子供との距離感も大事になってきます。人数が多い教室になればなるほど、相談するのは難しくなります。お子様の性格によるところもますし、先生のタイプによることもあるでしょう。

現在のお子さんの状況をつぶさに見とるためには、教室の人数も影響が大きいです。一番の相談相手になれる保護者の皆さんは、1対1でお話ができますが、先生方はいわば教室全員の保護者です。どれだけ親身になろうと考えていても限界があることは知っておいてください。

8 子供に合うカリキュラム

カリキュラム(教育課程)は、狭義では学習課題(宿題など)を指し、広義では教育課程全般を指します。そのどちらにおいても、一番大事なのは、子供の実態把握です。

1人のお子さんに一番合うカリキュラムを行うには、1人の先生が付くのが理想です。その先生のスキルが高ければ最高なのですが、4で書いた通り、大手塾の個人塾は先生の当たり外れが大きいです(全体的に集団より低いのはやむなし)。

集団が大きくなればなるほど、年間計画から逸れることが難しくなります。それを「しっかりとしたカリキュラムで進む」と捉えるか、「個々の子供の実態を見ないで進む」と捉えるか、その考え方で塾の選び方が変わってくるでしょう。

9 教材の質

良い教材の条件は、その目的が達成されるかで判断されます。一番大きいのは「子供の習熟度を見極める教材」であることです。難しさ、早さ、現状での思考力、これまでの習得状況、それらを判断できるような問題を収録している教材が、「良い教材」と言えるでしょう。

そのためには、その問題(教材)をどれくらいの期間で試してきたかが大切です。大手学習塾の教材は、毎年大きく変わることがありません。全国レベルで一般化されたものや、北海道のレベルに合わせたものなどを、経験豊富な講師陣が吟味した結果で、選ばれています。

通信・教材系の塾においても、全国実施によるビッグデータから導き出された教材は、質的に高いものが揃っています。

個人塾が同じ教材を選んだとしても、必ずしも「良い教材」になるとは限りません。それは教材の理解度が十分でない場合があるからです。これまでにその教材で教えてきた経験により、問題への理解度は異なります。この問題の難しいポイントはどこか、何が足りなくてできていないのか、どうすればできるようになるかなど、教材への理解度が高ければ、教材そのものの質と相まって、さらに価値のある教材になります。これは、大手学習塾の最大の強みと言えるでしょう。

10 教材の量

教材の質が大手塾の強みとありましたが、教材の量も大手塾の強みと言えます。塾には、時期ごとに教材の紹介資料が届きます。大手塾でも個人塾でも同じ資料です。そのため、個人塾でも大手塾と同じ教材を選ぶことは可能です。

しかし、上にある通り教材の吟味は人(塾の講師)の依存します。通っている子供の個性や、地域の特性などにより、最適な教材は異なるため、これも大手塾にアドバンテージがあると言えるでしょう。

通信・教材系の塾においても、同様です。 教材の良し悪しは教材を選ぶ資源(リソース)によると言ってよいでしょう。

続きはその3で

コメントを残す