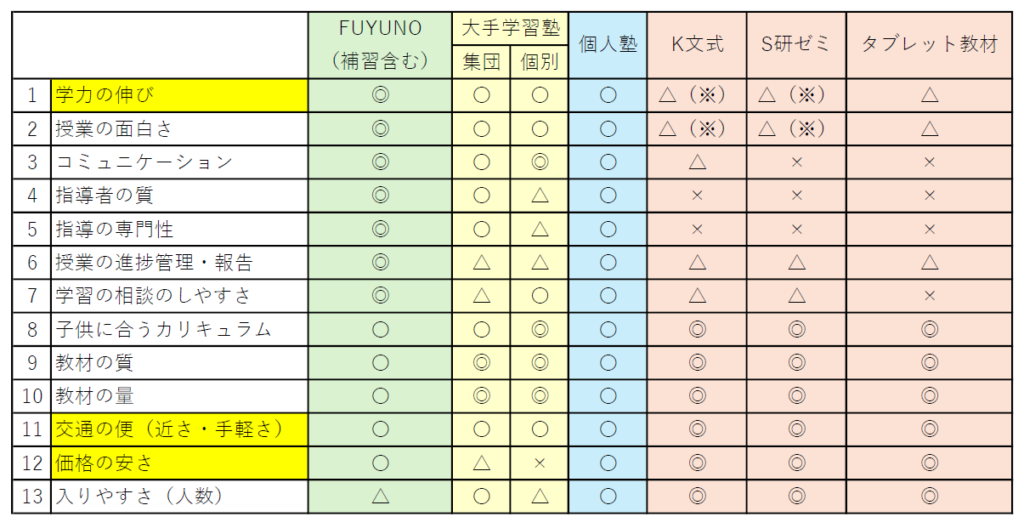

塾を選ぶときに、最優先することは何でしょうか。基本的にはお子さんの成績を伸ばしたい、学校の勉強についていけるようにしたい、といった学力に関する願いが大きいでしょう。とはいえ、通いやすさや、価格の面も大事な要素になるはずです。「あなたのご家庭に合った」塾の選び方の基準について、項目に沿ってまとめていこうと思います。ここでは便宜上、個人塾を判断の基準としながら、K文式やS研ゼミ、タブレット教材を「通信・教材系塾」、FUYUNOや大手学習塾を「一般塾」として、整理していきます。

1 学力の伸び

これに関係する要素(2~10)はたくさんあります。また、中学受験を意識したトップクラスを目指すのか、とりあえず学校の勉強についていけるようにするのか、現状置かれている状況により、お子さんに合う塾は変わってきます。

(※)特に「通信・教材系塾」は、お子さん自身に学力があり、興味に合わせて成績を高めていく子供には合うでしょうが、勉強が苦手な子供には期待外れになってしまうこともあります。それは適切なサポートが難しいからです(詳しくは4.5で)。「『できる』子が、『もっとよくできる』子になる」のは素晴らしいことですが、あなたのお子さんに合うかは一考の価値があります。

2 授業の面白さ

講師のスキルに依存するところです。大手塾にはベテラン講師がたくさんいますが、一方で大学生講師もいます。最終的には、講師のスキル次第とはいえ、誰にあたるかは運の側面があることをぬぐえません。特に個別指導は子供と1対1であるが故、経験豊富なスター講師は集団指導に回るため、若手の先生が当たる確率が高いです(若い先生が必ずしも指導力がないわけではないですが)。

また、通信・教材系塾においては、その操作感や動画の活用などで授業の面白さを演出しています。刺激が強い分、飽きが来るのも早く、さらにその飽きている様子に気付くシステムやその後のフォローがないため、長続きせず、成果が出づらいデメリットがあります。

3 コミュニケーション

学校と比較すると少人数になりますので、コミュニケーションは取りやすいです。個別塾ともなれば、ずっと話すこともできますので、お子さんに応じて学習以外のメンタルケア的なことや、学習に向けた心構え的なアドバイスをもらうこともできるかもしれません。

一般塾の理想は、講師がたくさんいることですが、一授業に一教師が一般的でしょう。その点FUYUNOでは2人の教師が付くことが多く、女性ならではの視点やママ的な発想でのアドバイスを受けることもできます。さらにその2人とも元小学校教諭なので、小学校での過ごし方をよく知っているのも強みになります。

通信・教材系の塾では、この点に関しては期待できません。

4 指導者の質

実は「価格の安さ」「入りやすさ(人数)」に一番関係がある項目です。たくさんの生徒を集めると、たくさんの講師が必要になります。特に教材系の塾は、町中いろいろなところにありますね。しかしそれらの塾で、講師の個人的なプロフィールを見かけることはなく、逆にホームページでは「ママさん!K文のセンセイになりませんか?」的な宣伝を見かけます。つまり、行った塾の講師が「最近まで(教員経験もない)フツーのお母さんだった」ということがあり得ます(事前サポートはあるようです)。また、K文は大学生のバイト先としてもよく挙がりますね。

裏を返せば、「どんな人がやっても、学習効果が得られる『教材』と『カリキュラム』に自信がある」ということなのですが、それは自分で学びたい子供あってのお話し。宿題に追われて、苦手克服のためにイヤイヤ通う小学生にとっては、適切でこまめなサポートが得られづらい中でプリント学習をするのは、なかなか大変だと考えられます。

また、「2 授業の面白さ」でも書きましたが、一般塾においても指導者の質の差は発生します。一般塾に通うのであれば、「誰が指導してくださいますか?」ぐらいは確認したほうがよいと思います。

5 指導者の専門性

「4 指導者の質」をもう少し掘り下げたものです。各教科の学習内容の「系統性」をどれだけ理解しているかです。

例えば、わり算の筆算ができない子供を見た時に、教材系の塾では「わり算の筆算の問題をたくさん解こう」という対応になります。一般塾では「この子ができないのは、九九が苦手だからだ」などの分析をして、場合によっては少し戻ってカリキュラムを修正します(集団塾ではこれが難しい)。

専門性が高い塾では、小学校の学習を俯瞰し、「九九・割り算は一問2秒以内、2桁の引き算は暗算」など、具体的にしたうえで、トレーニングとして継続して取り組み、「うちの子、わり算の筆算が苦手で…」というお子さんが来た時に、どの部分が苦手かを分析する用意があります。九九にしても「〇の段の後半が苦手」「6×7と7×8が苦手」など、細かに分析します。専門性が高い指導者は、簡単に「ケアレスミスが多いですね」等とは言いません。ミスの原因を分析し慣れているからです。

6 授業の進捗管理・報告

通わせたら、あとは塾にお任せしたい人もいれば、子供の成績をこまめに知りたい人もいるでしょうから、ここは各家庭により必要感が分かれるところと思われます。

一般塾においては、テストの成績をもって報告とすることが多いです。こまめな連絡ではなく、定期的な外部テスト(学力コンクールなど)をもって、報告するケースもあります。

通信・教材系塾は、アプリの使用時間や正答率を報告してくれるサービスがありますが、本当に必要なのは「子供がもっと勉強するようにすること」であり、「できていないことの報告」ではないはずです。「できていないからどうするか」のノウハウは、教えてくれないのが苦しいところです。

FUYUNOはアプリで毎回、当日の授業内容や授業での様子、宿題や次回の授業日などを報告しています。授業の意図や、今後の計画についてもこまめにお知らせしています。

続きはその2で。

コメントを残す