〜数字の裏にある“受かる力”を見極める〜

「この学校、問題が難しいって聞いたけど、うちの子には無理かも…」

そんなふうに感じたこと、ありませんか?

でも実は、テストの難易度が高い=合格しにくいとは限らないんです。

たとえば、北海道の中学受験でよく話題になる附属中学校や中等教育学校。

これらは公立の学校ですが、正答率が75%以上求められることが多く、「確実に解ける力」が必要です。

一方、難関私立では、問題の難易度は非常に高いものの、教科によっては半分に満たない得点でも合格圏に入ることがあります。

つまり、難易度と合格ラインは別物。

「難しい問題が出る=高得点が必要」ではなく、

「難しいからこそ、部分的にできればOK」という学校もあるんです。

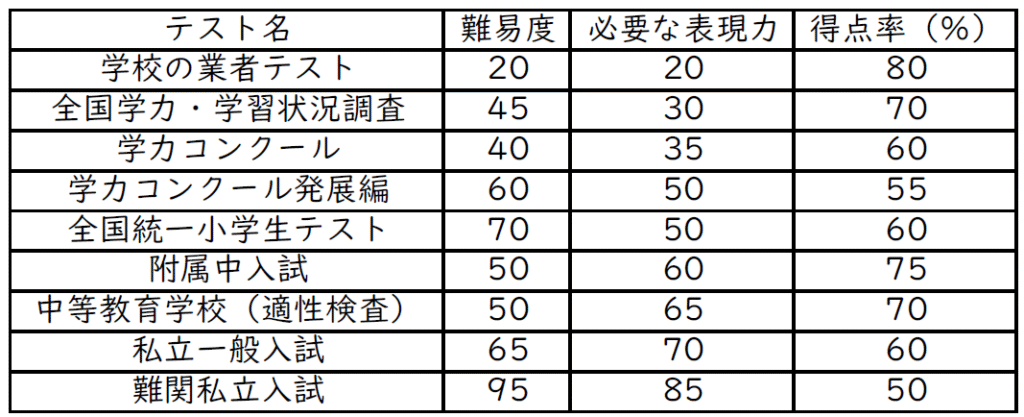

この違いをわかりやすくするために、北海道の中学受験に関するテストを、難易度・必要な表現力・正答率の3つの観点で数値化した比較表が第2回で紹介した表です。

この表を見ると、たとえば附属中学校は難易度50でも正答率75%、

難関私立は難易度95でも正答率は45%。

「どんな力が求められているか」「どこまでできれば合格できるか」が、数字で見えてきます。

受験準備では、ただ難しい問題に挑むだけでなく、

その学校がどんな力を求めているかを見極めることが大切です。

そして、テストの点数だけでなく、その数字の“意味”を読み取る力が、合格への近道になります。

難しい問題を大量に解くことで、力がつくのは事実です。中学模試の点数も上がるでしょう。しかし、そのやり方で勉強に対する気持ちがネガティブなものになってしまっては、まだまだ続く「受験勉強」によい結果を期待できません。

入学後も勉強を続けること、そして「学び続ける姿勢」を身に付けることこそが、長い人生における大切な中学・高校時代の役割だと考えています。

より良いバランスで、ご家庭もお子様も学びの価値を感じながら、無理なくその姿勢を身に付けていくサポートができればと思っています。

コメントを残す