「4年生になると急に算数が難しくなる」とよく言われます。前の記事(1)では、「なぜ点数が悪くなってしまうのか」について書きました。(2)では、「対策としてどんなことができるのか」について具体的に解説していきます。

問題点をまとると…

大きく分けて2点です。

① 算数を、計算を中心とした「処理」に偏って学んできている

② 基礎となる計算力が不足している

①は、「問題文を読んで場面を場面をイメージする」を含みます。別な言い方をすると、「問題文を読解する力がない」とも言えます。

よく「国語力がなくて文章題が解けない…」とお悩みの保護者の方がいらっしゃいます。特に低学年のうちは、他の学年に比べて計算を中心とした単元が多くあり、結果として処理(答え)を重視してしまうことはよく理解できます。しかし、低学年のうちから、概念の理解や考え方も大切にして学んできたかが、これが問題点になるかの分岐点となります。

②は、「できる」をどの程度で捉えているかがポイントになります。2年生で九九や2桁同士の計算を学習はしていますが、それについて継続的にテストなどはしませんし、3年生で学習する3桁(4桁)同士の計算で、少しずつ計算力の不足を意識することになっても、全体的な問題はそこまで複雑ではないので、見過ごされがちです。

特にかけ算においては、4年生だと九九は即答(3秒以内)で答えが出せるようになる、九九の逆算(○×7=42や○×○=49など)も同様のレベルになっておきたいところです。「2年生で九九を学習した」ことは、「九九がすでに使いこなせるレベルにある」として、4年生で扱われます。もちろん3年生で、2桁×1桁の計算などで学習はしていますが、速さや正確さについては、たし算・ひき算同様に、見過ごされがちです。この部分の乖離は、しっかりうめておく必要があります。

何をすればいいのか

上記の問題点をクリアするためにできることは、まず「算数を計算の学習と誤認しない(させない)」ことです。結果として、計算をすることは間違いないのですが、場面を考えさせずに、「合わせてだからたし算」「今はひき算の勉強だからひき算だな」と考えている子供は結構います。極端に言えば、「テストの左上に『ひき算』って書いてるから、引き算で指揮を書けばいいな」なんてやり方で式を書く子供も一定数います。

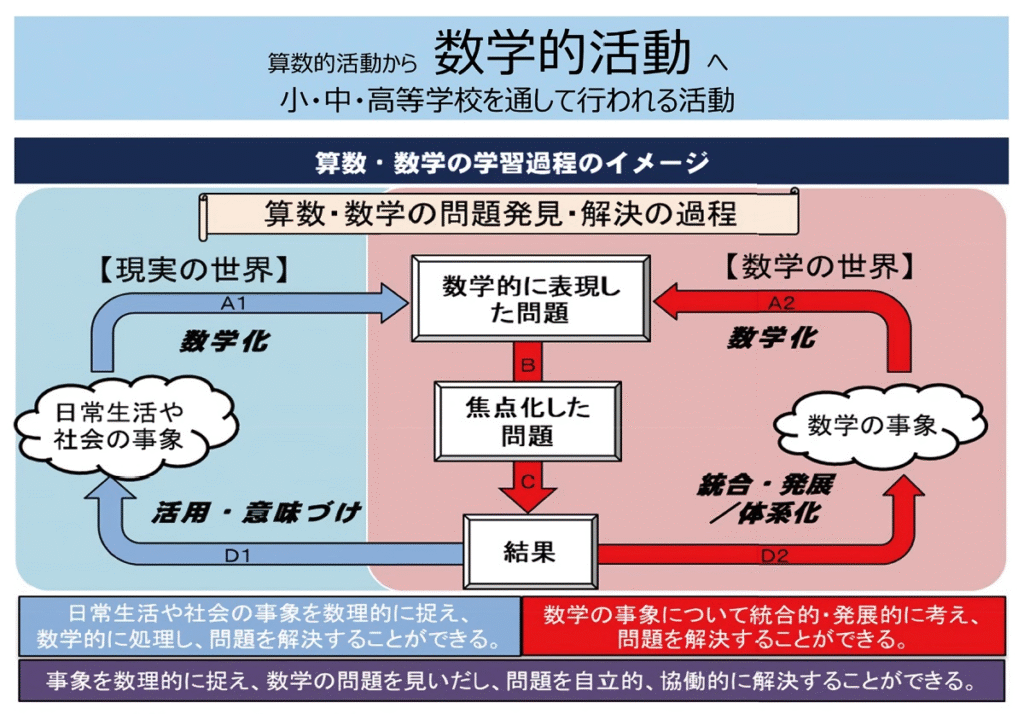

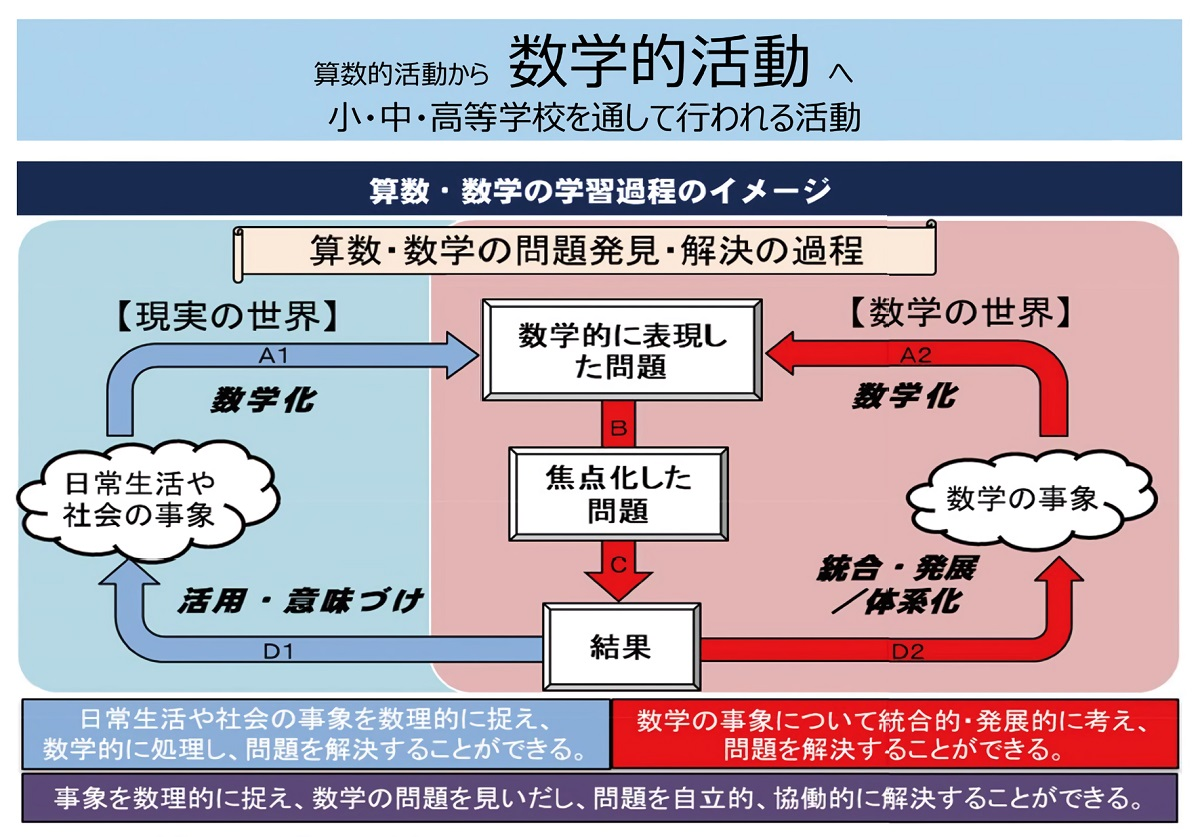

問題場面を理解できるようにするために、教科書にもあるように問題文を作らせることは有効です。例えば、「5+3になる問題を作ってみてね」などです。他にも、「男の子3人と女の子2人います。合わせて何人ですか?」のような問題の時に、「これから何して遊ぶのかな?」と想像させることです。場面を想像できる子どもからは、「合わせて5人だからサッカーではないかな」「男の子の方が多いから、かけっこかもしれない」などという声が上がります。数学的に表現した問題と、日常生活を往還するのは、算数科の学習過程においてはとても大切なことです。

また、徹底的な計算力アップは大切です。日常的に計算プリントに取り組むことも有効ですし、最近ではアプリで学習することもできます。4年生になってからでも遅くはありません。とにかく継続的に取り組むことが大切です。そのためにも、記録を可視化しておくなどの工夫も重要になります。

小学校・中学校受験専門塾FUYUNOでは何をしているか

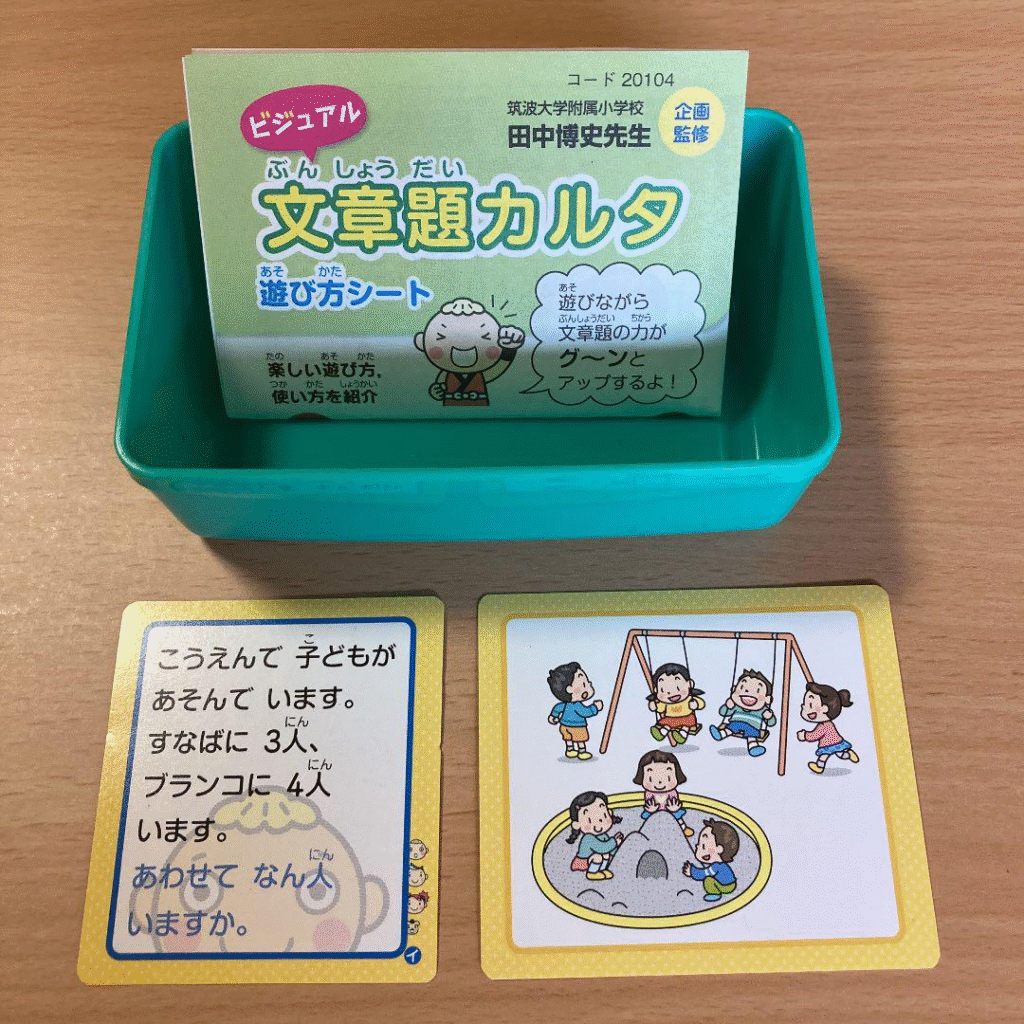

問題文をイメージできるようにするため、「文章題カルタ」を活用しています。

遊びの要素も取り入れ、楽しみながら自然と理解が深まる学びを大切にしています。こうした活動により、一般的な学習塾では得がたい「塾生同士の関わり」が生まれ、互いを尊重したり、時にはライバルとして競い合おうとする気持ちが育まれています。コミュニケーションをとることで、適切に表現(説明)する必要が生まれ、このことが思考力の向上につながると考えています。

具体的には、カルタをとった子に「本当にそれであってる?」と尋ねると、「だって○○だから…」と自然に説明する場面ができます。特に子供同士でどちらが正解か分からない状況だと、「先生!もう一回読んで」と問題を聞く必要感も生まれます。

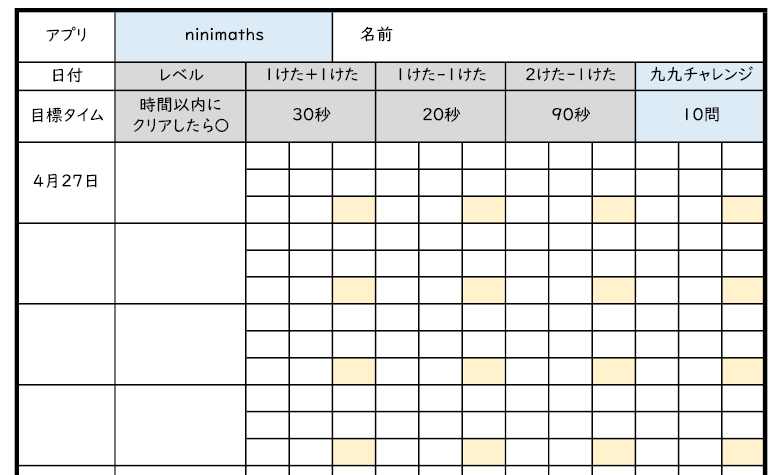

計算力アップに向けては、アプリ学習と記録用紙で対応しています。

例えばこのようなアプリで、「何秒で終えるか」「10問解くのに何秒かかるか」「ゲームで何問まで連続正解できるか」を、以下のような記録用紙で記録をとって継続して取り組みます。

塾だけでなく、家庭でも取り組んでもらい、九九の計算やたし算・ひき算を十分高めていきます。例えば、連続出題の九九では開始当時は1分で5~10問だった子供が3か月で平均50問程度に。ゲームでは、最初は5・6問だった子供が、連続1000問正解になったりもしています。

5年生になると…

実は5年生になると、かけ算の計算力の重要性はさらに高まります。「体積」「三角形の面積」「割合・百分率(%)」「公倍数・公約数」「小数のかけ算・わり算」などなど…とことんかけ算の計算力が求められるものが多くなります。さらに、関数分野も加わってくるので、問題文をしっかり読む力(どちらがどちらの何倍?)も重要になります。つまり4年生でつまずく(=それまでに場面のイメージができない、計算力が不足している)と、5年生ではさらに点数が悪化するということです。そうなると早急に対応が必要になります。

そんなわけで、「算数」という教科を計算重視で考えていたり、計算力が不足していると、いろいろ困ったことになる…のが顕在化するのが4年生、ということでご理解いただけると思います。「なぜ4年生から算数ができなくなるのか」の答えは、「算数において、概念理解や考え方より処理を重視して学んでいたり、かけ算やたし算・わり算の計算力が足りていなかったから」となります。もし、この件でお悩みでしたらご相談に乗れますので、ぜひお問い合わせいただけますと幸いです。

コメントを残す