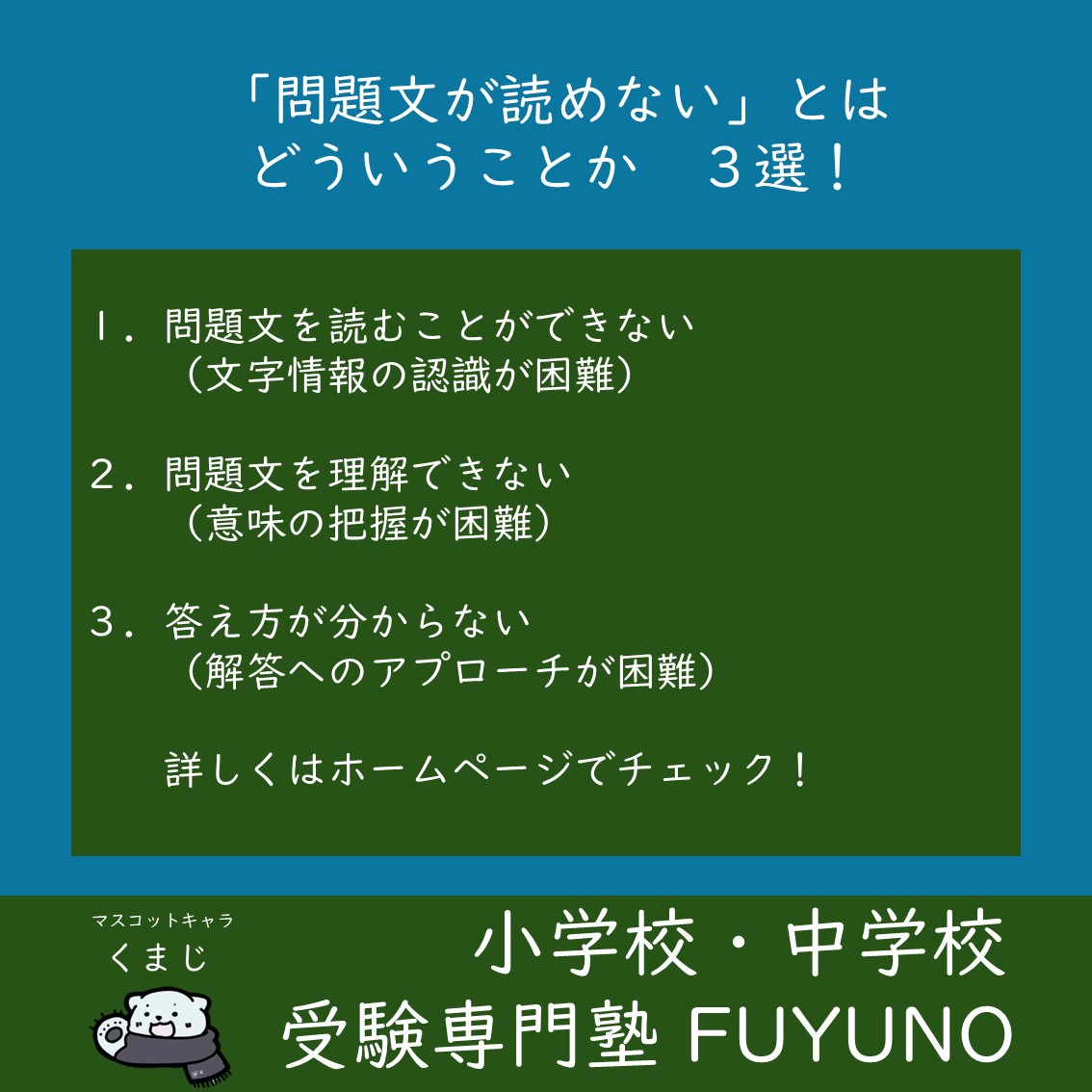

学習の場面で「問題文が読めない」という言葉を耳にすることがあります。しかし、この言葉が指す意味は一様ではなく、実際には複数の要因が絡み合っています。単に「読めない」と片付けるのではなく、どの部分でつまずいているのかを丁寧に見極めることで、より適切な支援が可能になります。以下に、「問題文が読めない」状態を整理してみましょう。

1.問題文を読むことができない(文字情報の認識が困難)

- 漢字が読めない

- 語彙が不足している

- 文の構造が理解できない

この段階では、文字そのものが認識できないため、基礎的な読解力の育成が必要です。漢字練習や語彙の習得を通じて、文章に触れる機会を増やすことが効果的です。

2.問題文を理解できない(意味の把握が困難)

理解できない原因は、以下のように分類できます:

- ① 指示語が理解できない

例:「このグラフ」「それについて」などが何を指しているか分からない - ② 教科に関する知識が不足している

例:理科の性質、算数の公式などが分からないため、文の意味が取れない - ③ 長文の情報を整理できない

例:複数の条件や説明が混在していると、要点をつかめない

この段階では、読解力だけでなく、教科知識や論理的思考力の育成が求められます。文章の構造を図解する、要約するなどの練習が有効です。

3.答え方が分からない(解答へのアプローチが困難)

問題文を読んで理解したとしても、答え方が分からないケースもあります。原因は以下の通りです:

- ① 答えに至る処理ができない

例:計算、判断、比較などの思考プロセスが不十分 - ② 何を問われているか分からない

例:「理由を述べよ」「違いを説明せよ」などの問いの意図がつかめない - ③ 伝え方が分からない

例:答えの書き方、記述の形式が分からない

この段階では、問題の意図を読み取る力や、答えを構造的に表現する力が必要です。解答例を示す、書き方の型を教えるなどの支援が効果的です。

解像度を上げて支援することの重要性

「問題文が読めない」という言葉の背後には、以上のような多様なつまずきがあります。どの段階で困っているのかを見極めることで、支援の方法も変わってきます。例えば、漢字が読めない子どもに対しては語彙指導が必要ですが、問いの意図が分からない子どもには設問の読み方を教える必要があります。

つまり、「問題文が読めない」という状態を一括りにせず、細かく分解して「解像度を上げる」ことが、学習支援の第一歩です。子ども一人ひとりの理解のプロセスに寄り添い、適切なサポートを行うことで、学びの可能性は大きく広がっていきます。

コメントを残す