算数の問題を「教える」とは、いったいどういうことでしょうか?

教える人には、親、友達、学校の先生、塾や家庭教師の先生など、さまざまな立場の人がいます。今回はその中でも、特に「先生」と呼ばれる、教えることのプロたちの指導スタイルについて、少し細かく見ていきたいと思います。

わかりやすくするために、ひとつ問題を用意しました。

問題:

約分すると3/4になる分数のうち、分母と分子の和が63になる分数はいくつか?(参考:中学校入試模試)

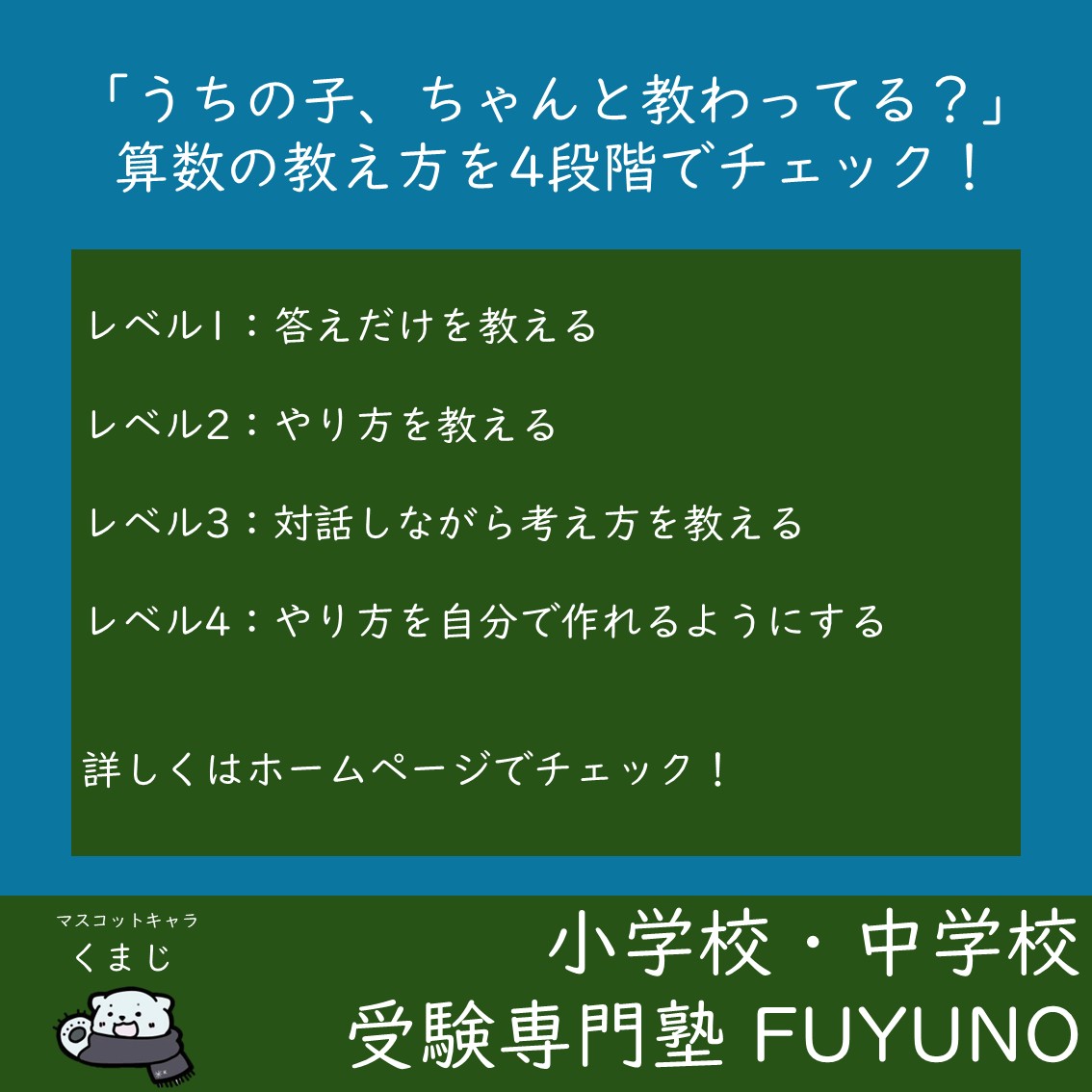

レベル1:答えだけを教える

「答えは27/36です。」

このように、答えだけを伝えるスタイルです。短時間で多くの問題に取り組めるというメリットがあります。もし子どもたちがこの問題をすでに理解していて、確認だけで十分な場合には有効な方法です。

ただし、「なぜそうなるのか」「どうやって解けばいいのか」といった疑問には応えていないため、理解が浅い子どもには不向きです。

レベル2:やり方を教える

「3+4=7なので、63÷7=9。分母と分子にそれぞれ9をかけて、27/36になります。」

これは、手順を丁寧に説明するスタイルです。レベル1よりも親切ですが、先生からの一方通行になりがちです。いわゆる「やり方を覚えましょう」という従来型の授業スタイルですね。

レベル3:対話しながら考え方を教える

「3/4と同じ大きさの分数には、6/8や9/12がありますね。共通点は見つけられますか?」

このように問いかけながら進めるスタイルです。

「和が7の倍数になっていますね。63はその9番目。では、どう考えればいいでしょう?」

子どもが自分で考える余地があり、学びの実感も得やすい指導法です。現在の学習指導要領が目指す「主体的・対話的な学び」の基本形でもあります。

ただし、対話には時間がかかるため、限られた授業時間の中で実現するのは難しいこともあります。問題数を絞ったり、予習を促したりといった工夫が必要です。

レベル4:やり方を自分で作れるようにする

「やり方が思い浮かばない?じゃあ、まずは同じ大きさの分数をいくつか書いてみようか。」

子どもの「わからない」という気持ちに寄り添いながら、考え方のヒントを一緒に探していくスタイルです。

ここで大切なのは、「やり方」そのものではなく、「どうやって考え始めるか」というアプローチの仕方を身につけさせること。問題ごとの解き方を覚えるのではなく、どんな問題にも応用できる“考える力”を育てるのが目的です。

中学受験のように範囲が広いテストでは、この力がとても重要になります。単なる暗記では対応できないからです。

まとめ:あなたのお子さんの先生は、どのレベル?

お子さんが通っている学校や塾の先生は、どのレベルの指導をしているでしょうか?

もちろん、すべての子どもにレベル4の指導が必要というわけではありません。子どもの理解度や学習段階に応じて、最適な指導レベルは異なります。

ただ、「答えを伝える」だけでなく、「どうやって考えるか」を一緒に探ってくれる先生がいると、子どもたちの学びはもっと深く、楽しいものになるはずです。

コメントを残す