さて、これまでの記事をもとにして

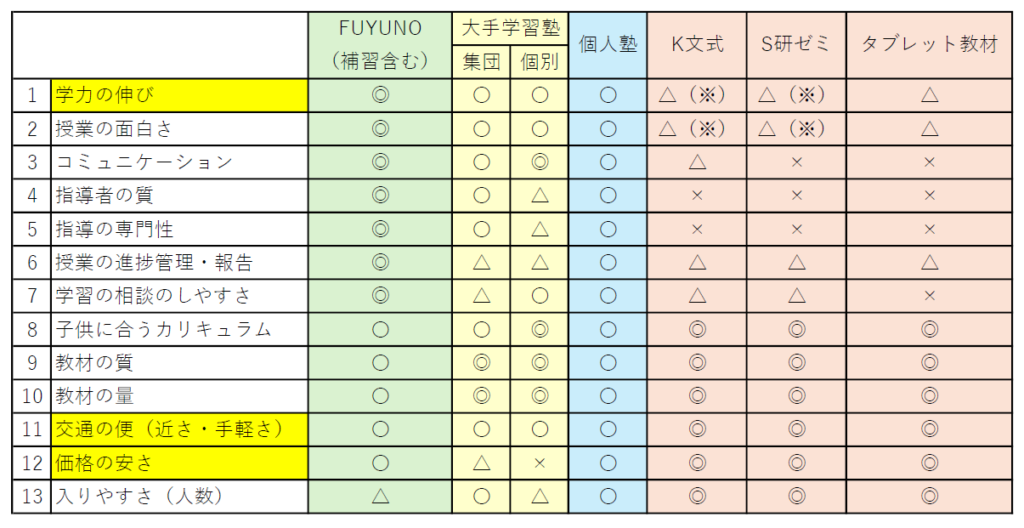

その1 1 学力の伸び ~ 6 授業の進捗管理・報告

その2 7 学習の相談のしやすさ ~ 10 教材の量

その3 11 交通の便 ~ 13 入りやすさ

それぞれの学習塾に向いている子供・家庭についてまとめます。

A-1 大手学習塾(集団)

最高評価 教材の質・量

高評価 学力の伸び・価格(コスパ)

中評価 指導者の質・入りやすさ

安定して学力を伸ばせるのが強み。学力が低いので伸ばしたい子供も、さらに高いレベルをめざす子どもも、ある程度カバーできる学習内容で進める。

ただし人数が多いため、通塾生の平均点より離れる(かなり学力が低いor高い)と、学力の伸びを期待するのが難しくなる。また、学生指導者も多く、その「問題」を解けるようになるが、全体的な概念や単元の系統性などの把握の面が弱みになる可能性がある。そのため「塾に通わないと成績が下がる」という依存的な関係になりやすい。

宿題をたくさん出す傾向にあるため、それを望む家庭にはフィットする。「子供に勉強させる(しっかり管理する)」という感覚を大事にするなら、相性が良い。「学習に係わることは全てお任せしたい(時間や内容の管理を含めて家庭で管理するのは難しい)」という家庭は、他と比べるとここが一番良い。

*「学習」の効果を最大化させるのに一番効果的なのは、学校・塾・家庭の連携。できる範囲で子供の学習には注視してほしいのが「(学校・塾の)先生方」の本音です。

A-2 大手学習塾(個人)

最高評価 子供に合うカリキュラム・コミュニケーション

教材の質・量

高評価 学力の伸び

中評価 授業の面白さ・相談のしやすさ

1対1等の少人数で対応してくれるため、集団塾の平均点より離れた(かなり学力が低いor高い)子供に最適。コミュニケーションがとりやすく、苦手分野を重点的に見てもらうなどの柔軟な対応も可能。

一方、大手塾側の文脈では「力のある教師は集団指導をしてもらいたい」ので、より学生指導者が増える傾向にある。指導者の力量がそのまま学力の伸びに反映されると言ってもよい。また個別対応になると、どうしても割高になる。

指導は柔軟に行えるので、はっきりと家庭の希望する方針があり、細かな対応を望むなら個別指導が一番良い。集団に比べると、ある程度家庭での学習状態の確認や内容の管理はした方がよい。

B 教材系学習塾(K文式など)

最高評価 教材の量・質・価格(コスパ)

高評価 通いやすさ

中評価 学力の伸び

とにかく安い。そして都市部であれば比較的多くの場所にあり、手軽。基礎的な計算力をつけたり、問題に慣れる意味では効果がある。全国で標準化された教材は国際的にも評価が高く、教材も上手く使いこなせば最高の成果が挙げられる。

一方で、指導者にはあまり多くは期待できない。指導者は、教えてくれるのではなく、伴走して管理してくれる存在として割り切った方が良い。そのため、(TVのCMに出るような)学習への意欲がもともと高い子供にはとてもよい環境と言えるが、勉強が苦手な子供にとってはつらい環境になる。苦手の克服や分析的なものを望むのであれば、あまり合わない。

宿題もたくさんでるので、集団塾同様、子供の学習をしっかり管理したい家庭にはお勧め。同時に、宿題の管理は家庭の仕事としてしっかり見てあげる必要がある。その時間がしっかりあるのであれば、とてもよい学習環境になる。

C 通信系学習塾(S研ゼミなど)

最高評価 教材の量・質・通いやすさ

高評価 価格(コスパ)

中評価 学力の伸び

全体的な傾向として、Bの教材系学習塾に似た傾向にある。家庭での学習になるので安全面を優先するなら、通信系学習塾は最高評価。そして安い。教材も全国標準化されたもので、最高。高いレベルの問題も用意されており、子供に合わせた教材を選ぶなど、個に応じた対応もされている。

ただし教材系学習塾よりも、さらに家庭の管理に係る手間は大きくなり、これがないと全く学習の伸びが期待できないケースもある。実際多くの子供は、保護者の促しなしでは継続が難しく、教材だけがたまっていくことは少なくない。プリントやタブレットでのアウトプットしかないので、発話や表現(視覚・聴覚的)による学習の定着が期待できない。

保護者に効果的に運用できる管理能力があることが前提で、最も自学自習に近い学び方。学習習慣はあるので、良い教材が欲しいという子供におススメ。

D タブレット教材

最高評価 教材の量・質・子供に合うカリキュラム・通いやすさ

高評価 価格(コスパ)・入りやすさ

Cの通信系学習塾と似た傾向になるが、タブレットというツールを使う分、子供の興味をひきやすい。子供の学習管理にデジタルの使い勝手が加わることで、プリント等を管理する必要がなくなる。教材も素晴らしく、何より子供に合った教材(苦手ジャンルの分析等)でサポートしてくれるのは大きい。価格も塾に通うよりは安くなりやすい。タブレット自体に使用範囲の制限(ペアレンタルコントロール)がかかっているものがほとんどで、おもちゃのように使い続けることはできないのが一般的。

たくさんの問題に触れることができる反面、「書く」という作業が少なくなる。「書く」活動はインプットの方法としてかなり優秀であり、記憶の定着の面でまだ疑問符が付く人も多い。また、学習の成果が形として残らないので、学校に提出する「家庭学習の記録」として使えない可能性がある。

古くからの手法である、「ごほうびシール」のような機能もあり、モチベーションの向上には様々な工夫がされている。丁寧に字を書く経験を別に保証することで、「書く」ことの習得するができれば、使い分けの観点でタブレットを使うのは効果的と言える。教材系塾同様、ある程度の学習内容・進度の管理ができるのであれば、高い学習効果が期待できる。

E 小学校・中学校受験専門塾FUYUNO

最高評価 学力の伸び・授業の面白さ・指導の専門性

高評価 教材の質・量・コミュニケーション

中評価 価格(コスパ)

(A~Dとの比較という観点で記述)

指導者の専門性から、子供の特性を含めた「何につまずいているか」を分析的に見つけることが可能。そのため、受験特化の子供だけでなく、現状では受験を考えていない子供でも通塾OK(在籍多数)。スタッフは2名おり、特別支援的な観点やコミュニケーションの面で専門性を発揮する野原先生がいる。授業の質は、附属小・田中学園・中学校での経験等で裏打ちされた、高いレベルで行われている。教材は、今のところ「現状」を優先し、子供の実態や学校での学習内容などを参考にしながら流動的に扱っており、デジタルドリルを使う場面と、プリントを使う場面を分けて行っている。「受験専門塾」と考えるならば、価格は安い。

授業時間や宿題が少ない。授業時間も、本当に必要なことだけに絞り、子供自身が集中できる環境にあるか、楽しく学び続けられるペースかを吟味した結果、一般的な学習塾よりも授業時間・日数共に少なめ。宿題は、家庭からの要望があれば出すこともあるが、学力を伸ばすには「学習習慣をつける」前に「学習の必要感をもつ」ことを優先しているため、作業的な宿題が少ない。「子供の学習をしっかり管理する」「勉強時間を増やす」ことを目的とするならば、あまり向かない。

子供自身が学びの成果を実感し、家庭の満足度を上げるためにも、子供自身の言動の変容が一番大切だと考えている。目先のテストの点数ではなく、学校や勉強が楽しいが最初にあって、その後に継続した学びができる環境を整えるため、成果が出るには時間がかかる場合もある。また、よい環境のためには子供自身の心の在り方(マインドセット)が大切と考えており、「あいさつ」「ミスとの向き合い方」「言葉遣い」「友達とのかかわり方」などについては信念をもって(時に厳しく)指導をしている。オンラインにも対応しており、札幌内外から授業に参加することが可能。

コメントを残す